一口にお墓といっても、カタチや大きさなどで、価格や納期に大きく違いがあります。お墓を建てる際には事前に知っておかなければならない知識がたくさんあります。一般的なお墓を知ることで、失敗や後悔のないように、ご検討ください。

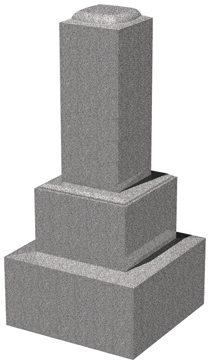

墓石のかたち

広く普及しているのは和型の墓石ですが、近年は現代的な洋型墓石も人気です。原石の品質情報を基に、おすすめする石種を選定しております。

和型墓石

高級和型墓石

神式墓石

五輪塔

古代式五輪塔

洋型墓石

お墓(和型)の基本構造

お墓の基本構造に決まりはございませんが、一般的には下図のような構造となっています。

基本的な構造を知る事で、お見積価格が適正な価格であるかどうかの参考にご覧くださいませ。

- 和型墓碑

- 埋葬した目印として建てる石の墓標で、竿石(さおいし)ともいいます。

- 水鉢・花立(みずはち・はなたて)

- 中央が水鉢、左右一対が花立です。水鉢は水を捧げる鉢で、ご先祖様の渇きをいやすためのものといわれます。

なお、浄土真宗では通常、水鉢は使用しません。 - 香炉

- 線香を供えるためのものです。線香をくり抜き部分に寝かせておきます。

このほか、線香を立てるタイプの香立があります。 - 拝石(はいせき)/カロート

- 拝石はカロート(納骨棺)の開閉部にあたり、蓋の役目をします。

拝石の下にはカロートがあり、この石を上げて骨壺を納めます。 - 板石

- お墓の入り口と墓石を結ぶ通路になるのが板石です。板石は敷石、縁石との呼ばれています。

- 墓誌

- 墓誌は、そのお墓に埋葬されている先祖の戒名・生年月日・没年月日などを刻むものです。

- 物置台

- 参拝者の荷物置き場になる、石の低い台です。

- 名刺受け

- 参拝者の名刺を受けるためのものです。

- 角型墓前灯籠

- そもそも仏塔の一種で、石憧からきたものとされ、墓所の装飾品として関連の深いものと言えます。

- お地蔵様

- お地蔵さまは、正しくは地蔵菩薩といいます。お墓はお地蔵さまを置くことで一層の供養ができるものとされています。

- つくばい

- 本来はお墓参りをする前に、手を洗い清めるためのものですが、最近では装飾品としての要素が強いようです。

- 塔婆立て

- 塔婆を建てるために必要ですが、宗派によっては使用しない場合もあります。

- 外柵

- 巻石、境石、境界石などとも呼ばれます。隣接するお墓との境界をはっきりさせるとともに、流水などを防ぐ役目もします

- 根石

- 外柵の土台となる石のことです。

- 玉砂利(化粧砂利)

- 墓地内の石のない部分に敷き詰めます。黒インド・大磯・那智・五色といった種類があります。墓石との色の調和を考えることが大切です。